Le Blogbuster est nouveau blog pas encore fini mais déjà formidable avec des nouvelles chroniques de Ripley, de Maverick, du cinéma et des milliers d'étoiles. C'est ici !!! (cliquez sur ici)

Le Blogbuster est nouveau blog pas encore fini mais déjà formidable avec des nouvelles chroniques de Ripley, de Maverick, du cinéma et des milliers d'étoiles. C'est ici !!! (cliquez sur ici)

vendredi 24 juillet 2009

Le Ciné de Gabriel déménage et devient le Blogbuster !

Le Blogbuster est nouveau blog pas encore fini mais déjà formidable avec des nouvelles chroniques de Ripley, de Maverick, du cinéma et des milliers d'étoiles. C'est ici !!! (cliquez sur ici)

Le Blogbuster est nouveau blog pas encore fini mais déjà formidable avec des nouvelles chroniques de Ripley, de Maverick, du cinéma et des milliers d'étoiles. C'est ici !!! (cliquez sur ici)

jeudi 23 juillet 2009

lundi 20 juillet 2009

Fausta, de Claudia Llosa.

Cancion a la tierra de uno +++

Cancion a la tierra de uno +++Fausta est l’un des films les plus déprimants de l’année. C’est aussi l’un des plus beaux.

C’est un film qui fonctionne à travers les âges, et qui raconte le viol perpétuel de la terre-mère-indigène sud américaine et le désarroi perpétuel de ses enfants.

Pour raconter tout ça, Claudia Llosa, dont on peine à croire que c'est son deuxième film tant son image est passionnante, nous raconte l'histoire d’une jeune péruvienne, Fausta, à la mort de sa mère.

L’histoire de Fausta et de sa mère c’est l’histoire de l’Amérique latine hispanique. C’est l’histoire du viol originel de la terre, sacrée, par des espagnols, puis par des terroristes, puis par producteurs de pavots avides qui dépeuplent les villages, par des mirages ensuite, celui de la ville où l’on s’entasse en rejouant une parodie de l’american way of life, celui des révolutions non accompagnées de la redistribution de la terre longtemps confisquées par les colons et les multinationales bananières.

La jeune fille souffre du viol de sa mère par des terroristes pendant la grossesse de la mère, traumatisme dont elle croit se souvenir. Elle craint à son tour le viol. Son seul recours est une croyance syncrétique en la terre de son village. Elle doit y coucher sa mère si elle veut que celle-ci s’apaise enfin. L'autre recours est une pomme de terre qu’elle place dans son vagin pour se prémunir d’être violée à son tour.

Fausta peut paraître inculte et réactionnaire. Elle refuse la modernité viciée des bidonvilles où vit sa famille. Point de normalité n’est possible quand le passé ne cesse d’être volé, violé, comme ce chant quechua que lui vole son employeuse, musicienne blanche en mal d’inspiration, qui lui nie son identité en oubliant sans cesse son nom.

Si le mal de Fausta ne s’apaise pas c’est que c’est toute l’identité indigène qui ne se remet pas de ses traumatismes. Fausta est la douleur de l’identité précolombienne, qui ne cesse d’être maltraitée et qui parfois finit par se detester. Pas même sa famille ne reconnaît sa douleur et son besoin d’enterrer sa mère où elle est née, et aucun travail de reconstruction n’est possible si les traumatismes et les souffrances ne sont reconnus et admis. Les indiens eux même creusent des piscines ou la veille ils creusaient des tombes, à même la terre.

Rares sont les films à transmettre une telle souffrance sans misérabilisme, on suit Fausta en plan serrés, et on s’accroche progressivement à sa peine et à ses quêtes improbables, on rase les murs avec elle car les indiens quechuas craignent de voir leur âme enlevée en pleine rue. Rares sont aussi les films aussi beaux, ou une jeune fille mâche une fleur, ou le salut viendra d’un jardinier, et où l’espoir est aussi humble qu’une fleur de pomme de terre. Un immense talent et quelques rares souffles de légèreté le rendent supportable.

vendredi 17 juillet 2009

Public ennemies, de Michael Mann

+ Hold-up raté pour Maverick

Comme je l'ai vu récemment, je ne peux m'empêcher de comparer Public ennemies à Bonnie and Clyde. Deux histoires sur un couple de gangsters amoureux et populaires dans l'Amérique de la crise, ça se justifie. Et malgré tout le respect que je témoigne à Michael Mann, là, il s'est planté.

Planté sur le choix du numérique, si pertinent dans les nuits de Miami ou de Californie, mais tellement pas adapté au jour de Chicago. Ca ressemblerait presque à un film d'école parfois quand la texture de la pellicule rendait le film d'Arthur Penn si beau.

Planté sur le choix de Marion Cotillard et ses yeux de carpe. Mais c'est une habitude chez Michael. Les histoires d'amour n'ont jamais été les parties les plus réussies de ses (excellents) films. Ca quand même dû lui faire bizarre de tomber sur la Môme Cotillard après la sublime Gong Li. Et encore plus de tomber sur la faillite Marion après la Faye Dunaway, puant le sexe en Bonnie.

Planté sur le choix de son héros. Certes, John Edgar Hoover, le méchant du film, était une saloperie dans la vraie vie mais pas assez pour transformer John Dillinger en Robin des Bois. Il volait pour acheter des blousons en fourrure à sa pétasse. Il refusait l'argent des pauvres mais volait celui des banques. Euh, c'est pas pareil, au fait?

Planté sur la fin. J'ai pas vérifié si l'anecdote finale était véridique. Quoiqu'il en soit, elle est toute naze.

Comme je l'ai vu récemment, je ne peux m'empêcher de comparer Public ennemies à Bonnie and Clyde. Deux histoires sur un couple de gangsters amoureux et populaires dans l'Amérique de la crise, ça se justifie. Et malgré tout le respect que je témoigne à Michael Mann, là, il s'est planté.

Planté sur le choix du numérique, si pertinent dans les nuits de Miami ou de Californie, mais tellement pas adapté au jour de Chicago. Ca ressemblerait presque à un film d'école parfois quand la texture de la pellicule rendait le film d'Arthur Penn si beau.

Planté sur le choix de Marion Cotillard et ses yeux de carpe. Mais c'est une habitude chez Michael. Les histoires d'amour n'ont jamais été les parties les plus réussies de ses (excellents) films. Ca quand même dû lui faire bizarre de tomber sur la Môme Cotillard après la sublime Gong Li. Et encore plus de tomber sur la faillite Marion après la Faye Dunaway, puant le sexe en Bonnie.

Planté sur le choix de son héros. Certes, John Edgar Hoover, le méchant du film, était une saloperie dans la vraie vie mais pas assez pour transformer John Dillinger en Robin des Bois. Il volait pour acheter des blousons en fourrure à sa pétasse. Il refusait l'argent des pauvres mais volait celui des banques. Euh, c'est pas pareil, au fait?

Planté sur la fin. J'ai pas vérifié si l'anecdote finale était véridique. Quoiqu'il en soit, elle est toute naze.

Sabordage pour Ripley +

Public ennemies est la confrontation du génie formel de M. Mann et d’une lassitude totale de l’auteur pour son sujet, le cinéma. Ne nous leurrons pas, il ne s’agit pas d’un film de gangsters, mais d’un film sur les figures imposées, contraintes, adorées, honnies du cinéma américain, d'où la pertinence de la comparaison de Maverick.

Tout le film repose sur cette tension entre les deux.

Michael Mann, immense réalisateur s'il en est, se saborde en faisant un film qu'il refuse littéralement de rendre intéressant. Je ne pense pas que le choix du numérique soit un problème. Je pense que c'est comme une déclaration de guerre au cinéma qui ressemble au cinéma. Et je trouve souvent le résultat très réussi, comme quand Christian Bale tremblote en allumant son cigare.

Il n'empêche le film est ennuyeux. Le scénario est d'un classicisme triste. Michael Mann ne se divertit plus au cinéma, et il ne nous divertit plus non plus, il n'a pas l'air d'aller bien du tout. Déception.

L'âge de glace 3, de Carlos Saldanha

++ L'âge du renoncement

++ L'âge du renoncementSid fait toujours rire avec ses maladresses, les décors bâclés rappellent toujours qu'on n'est pas chez Pixar et pourtant il y a du nouveau qui rend cet Age de glace un peu moins préhistorique. Car chaque personnage y renonce à quelque chose au nom du principe de réalité. Et après une heure 45, comme dans tout bon dessin animé, les enfants ressortent de la salle avec une conscience un peu plus grande de ce que grandir veut dire.

Sid veut être maman de petits tyrannosaures mais il doit bien se rendre à l'évidence. On ne rend pas végétariens des carnivores. On ne change pas ce qu'on est.

Manny le mammouth se croyait le plus gros animal sur terre mais il fait face à d'immenses dinosaures. Il y a toujours plus fort que soi et on a toujours besoin des autres.

Pendant un temps, Scrat croit pouvoir changer son destin de Coyote des années 2000. Il tombe amoureux d'une petite garce et se lance dans une vie de couple. Mais l'appel du gland reste le plus fort. L'amour vrai gagne à chaque fois.

Diego est fier, dangereux et solitaire. Sauf qu'il vieillit, qu'il s'essouffle et qu'il a peur. L'âge nous rattrape tous. Et finira peut-être par rattraper Buck, incapable d'envisager sa vie sans la mettre en danger quotidiennement face à Rudi, l'horrible dinosaure. Buck, c'est l'ami qu'on a tous. Celui au choix de vie alternatif qu'on envie et qu'on plaint à la fois.

mercredi 15 juillet 2009

Amerrika de Cherien Dabis

+ Emigration choisie

+ Emigration choisieLassée d'être traitée comme une terroriste, Mouna quitte la Palestine pour rejoindre les Etats-Unis, où elle est traitée comme...une terroriste. La Palestine, le terrorisme, les Arabes, c'est juste un fond. Parce qu'au fond, toutes les histoires de migrations se ressemblent. Un émigré va toujours là où il n'a pas vraiment envie d'aller et où on n'a pas vraiment envie de vous voir. Même aux Etats-Unis.

A la télévision, des bateaux d'Albanais qui s'échouent sur les côtes italiennes, ça inquiète. Au cinéma, ça touche. Parce qu'un film donne un visage. Comme celui, rond, candide et optimiste, de Mouna. Celui de sa soeur a les traits plus durs. Sa soeur, c'est celle qui n'a jamais cru au rêve américain, qui fantasme un bled idéalisé, qui ne veut pas manger de cheese-burger, qui n'accepte pas que sa fille se sente plus d'ici que de là-bas.

L'une se bat pour s'intégrer. L'autre résiste pour ne pas s'assimiler.

Le combat est touchant des deux côtés.

dimanche 12 juillet 2009

Lascars de Albert Pereira Lazaro et Emmanuel Klotz

++ Banlieue superstar

++ Banlieue superstarParce que la banlieue ne produit pas que des bons joueurs de foot et des rappeurs intéressants. Ceux qui y vivent s'y reconnaîtront, ceux qui ne la connaissent pas la découvriront. Les deux catégories rigoleront. Parce que c'est drôle et égalitaire dans la caricature. Les lascars bavards, les policiers bourrés, les bourgeois pantois, tout le monde prend cher.

En plus, le doublage est très bon.

Maverick

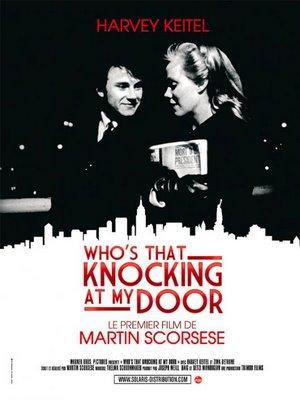

Who's that knocking at my door? de Martin Scorsese

++ Naissance d'un maître

++ Naissance d'un maîtreUn film dans lequel un type lève une fille en lui parlant de La prisonnière du désert de John Ford ne peut être foncièrement mauvais. Ca n'ira pas plus loin dans la digression cinéphilique, défaut classique du jeune diplômé d'école de cinéma. Faut dire que c'est un futur maître derrière la caméra. A cette époque, Scorsese ne sait pas encore que quelques années plus tard, ce sont avec ses films que d'autres jeunes diplômés testeront leur cinéphilie.

Voir Who's that knocking at my door? 40ans après, c'est comme tomber sur de vieilles photos de famille. Toutes les bases de l'univers scorsesien sont déjà posées: audace formelle, sens du rythme et du montage, interrogations religieuses (catholiques dans le cas de Martin), gangstérisme, vie de groupe, Little Italy, BO haute qualité...

Martin Scorsese a alors les préoccupations d'un mec de son âge, accentuées par son éducation catholique. Fille d'une nuit ou pour la vie? Paraît que la scène où défilent des putes déshabillées sur une musique des Doors était une demande-express d'un producteur de films porno qui avait aidé à boucler le budget. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe en plein milieu d'une discussion entre le personnage d'Harvey Keitel (déjà électrisant dans son premier rôle) et sa petite amie. Ca ajoute au côté expérimental de l'ensemble. Dimension déjà perçue à travers le début du film où s'enchainent sans dialogue une séquence de maman qui cuisine avec une autre de bagarre dans la rue. On ressort de la salle avec l'envie de se refaire toute la filmographie de Scorsese. Y a pire. Y a mieux?

Maverick

mercredi 8 juillet 2009

Very Bad Trip, de Todd Phillips

+++ Very Good Movie

+++ Very Good MovieLes traducteurs français sont pénibles mais cohérents. Traduire un titre anglais The Hangover (la gueule de bois) par un autre titre anglais Very Bad Trip, ça peut sembler peut sembler complètement con. Mais bon, il y a 10 ans, Very Bad Things, récit d'un enterrement de vie de garçon qui tournait mal à Las Vegas, ramenait 600 000 spectateurs en salle. Alors pourquoi pas y faire référence de manière appuyée pour un film qui raconte un enterrement de vie de garçon qui tourne mal à Las Vegas.

La version 2009 est nettement moins glauque et beaucoup, beaucoup plus drôle. L'enterrement de vie de garçon à l'américaine, c'est un peu comme Halloween. En France, on sait pas faire. On envoie un type faire des bisous aux touristes devant Notre-Dame après un bon petit karting. Les binouzes, les strip-teaseuses, tout ça, c'est pas encore entré dans notre culture. On recevra donc peut-être pas le film comme aux Etats-Unis (succès suprise, suite déjà en route) mais on sera bien obligé de se rendre compte que c'est un bon film.

L'effet comique revient plus à la construction qu'aux péripéties. Le spectateur découvre en même temps que les personnages toutes les conneries qu'ils ont oubliées. Ne pas rater le générique de fin donc qui fait vite oublier une dernière séquence un peu trop bien pensante. Rien pour empêcher Very Bad Trip de rejoindre le top des films très marrants sur le mariage et ses environs.

Maverick

Avis de Ripley

Mélancolie du mâle occidental 2

J'ai envie de rajouter que l'Amérique est un grand pays de cinéma. D'abord parce que si le film est immensément drôle, c'est parce qu'il s'autorise toutes les transgressions possibles. Las Vegas a inspiré de nombreux films, tous ont ce dénominateur commun bien connu des touristes, plus on est loin de chez soi moins on obéit à des règles sociales et civiles. Las Vegas c'est l'ailleurs du grand n'importe quoi. Ici, aucun politiquement correct qui vaille, une rare violence donc. Le politiquement correct est mort quand on rigole de la masturbation du nourrisson.

Et cette violence formelle permet de parler de l'emprisonnement de mâle occidental dévirilisé, obligé d'aller s'encanailler pour retrouver l'état sauvage, fuir ce qui doit irrémédiablement arriver, à savoir le mariage. J'aime beaucoup le personnage de la prostituée stripteaseuse qui allaite au grand cœur; qui dit que loin des conventions, au pays de la débauche, il y a des vrais filles bien. Encore faut il que ces messieurs se donnent les moyens de recouvrer leur liberté.

Les Super Héros, l'Amérique et nous.

Pas mieux +++

Pas mieux +++Un super article sur le blog POSITIVE sur le travail de Dulce Pinzon.

A découvrir ici.

Vite !

lundi 6 juillet 2009

Tellement proches, de Eric Toledano et Olivier Nakache

Allez hop, à Créteil ! +

Allez hop, à Créteil ! +Exit le ciné français prise de tête, le polar psychologique. Après la colo (nos jours heureux), la famille. Olivier Nakache et Eric Toledano nous parlent de trucs qu'on connait. Madeleine de proust, impression de déjà vu, votre belle soeur est une morue ? C'est fou tout ce qu'on en commun, finalement, avec les gens.

Nakache et Toledano aiment bien les bons sentiments (ils adorent ça). Même la morue a ses raisons et finit par forcer la sympathie, vous n'y échapperez pas. Quelques scènes rappellent le père Noël est une ordure, bref, c'est bien écrit et marrant par intermittence, mal rythmé et geignard souvent.

Tellement proches, vu sur des conseils avisés, est soit une comédie gentillette, soit un bon téléfilm.

jeudi 2 juillet 2009

Transformers 2 (la revanche) de Michael Bay

++ Un homme seul trahi par son pays devient son seul espoir.

Chez Michael Bay, il fait toujours soleil, les personnages transpirent, les animaux copulent face caméra (des rats dans Bad Boys 2, des chiens ici), un représentant d'une minorité hurle de peur (un noir dans Tranformers, un latino dans la suite), les voitures vont vite et les filles sont pas farouches (Liv Tyler, Téa Léoni, Scarlett Johansson, Megan Fox). Ca s'appelle le mauvais goût, qualité (?) héritée de sa carrière dans la pub à grand spectacle, et c'est ce qu'on lui reproche en général.

Il est comme ça Michael Bay. Turbulent. Comme Maverick dans Top Gun, seulement heureux à Mach 2, faut que ça aille vite. Les scènes sans explosions ou sans course-poursuites, ça l'ennuie alors il en fait un truc nerveux avec des personnages hystériques et sous pression (l'homosexualité de Will Smith imaginée par Téa Léoni dans Bad Boys, Ben Affleck échappant au père de sa copine dans Armageddon, Martin Lawrence shooté à l'extasy dans Bad Boys 2, Nicolas Cage malmené par Sean Connery dans The Rock, l'hilarant parano John Turturro dans Transformers 2). Les dialogues s'enchaînent à la vitesse des changements de plan. Cette agitation perpétuelle a quelque chose de touchant. Peut-être qu'il s'imagine qu'une pause, c'est un spectateur de perdu.

Mais la limite entre répétition et autocitation est tenue. Un peu comme chez Besson. Dire qu'il retravaille ses thèmes de prédilection serait accorder à son travail une profondeur qu'il ne revendique de toute façon pas. Reste une évidence: Michael Bay n'a pas d'égal dans le cinéma "plein la gueule". Et il offre à chaque film, un plan qui colle aux pupilles. Dans Transformers 2, ça implique Megan Fox et un hélicoptère. Et oui, Michael Bay a mauvais goût mais il a aussi du respect pour les 10 euros que dépense un spectateur.

Maverick

Maverick

Whatever works de Woody Allen

Je me demande comment Woody Allen fait pour rester en phase avec le monde en restant aussi imperméable à son évolution culturelle. Je me rappelle d'un quizz comédie musicale à l'occasion de la promo de Tout le monde dit I love you. Il était incapable de reconnaître une chanson de Grease. Son sport préféré, c'est le base-ball, soit le jeu le plus à l'ancienne qui soit aux Etats-Unis. Là, la télé diffuse un film avec Fred Astaire. Le héros nie tout intérêt à la dance music et veut réécouter Beethoven. Son pote va voir de vieux films japonais. La solution d'Allen pour pas passer pour un sale réac: mettre en scène des ploucs sudistes, incultes, racistes, armés et religieux devenant des assidus des vernissages new-yorkais. Mouais.

Et pourtant, son film est génial. D'abord parce qu'il y a New York et que Barcelone, Londres, tout ça, c'est bien gentil mais Woody Allen, ça reste Manhattan. Ensuite parce que le personnage principal, bien que pas très bien joué par Larry David, c'est Woody Allen (hautain, névrosé, cultivé et tout et tout). Aussi parce que c'est drôle. Et surtout parce que la première et la dernière scène, bien que pas franchement les plus subtiles de sa filmographie, offrent un point de vue cynique (donc réaliste) sur la vie que personne n'a le droit de ne pas partager.

A l'année prochaine Woody. Comme d'habitude.

Tout le monde dit "Woody" +++ (selon Ripley)

Woody Allen est à New York ce que le vin est à la France, ce que l'absence de démocratie est à la Russie, ce que Picasso est à l'Espagne. Une indémodable constante devenue un incontournable symbole. Comme j'aime les constantes et les clichés, j'étais rassurée par son retour à NY après sa balade européenne au bilan mitigé.

Alors c'est sur, Larry David n'est pas Javier Bardem. Mais Woody, il est bel et bien de retour.

Réalisateur fou, avec des moyens qu'on devine limités, qui laisse paraitre la lumière New Yorkaise, qui filme dans des parcs pas nickels et des arrières salles crades comme il y en a peu, un New-York redevenu de cinéma indépendant, parfait pour y voir des vrais New Yorkais fantasmés mais crédibles, un New York bloqué dans le temps de cette fin d'après midi dans laquelle il fixe le temps du cinéma.

Réalisateur enlevé, avec un film qui n'arrête plus de monter en régime. Passées 15 premières minutes laborieuses, ça rigole de part en part dans la salle. Ça fait bien longtemps qu'on ne dit plus humour juif ahkenaze new yorkais, mais Woody Allen. Seinfeld n'est pas dupe. Et ça ce n'est pas un cliché.

Woody Allen rythme, il est au théâtre, il enfonce les portes, fait sortir les parents du placard, sans aucune retenue, et c'est drôlement bien dirigé. Et puis c'est malin aussi, tous ces ploucs auxquels on finit par accorder notre sympathie, tandis que Woody Allen se détache de son double filmé cynique et casse-couille, qui est de plus en plus de trois quart et de moins en moins attachant à mesure que le film avance. Woody Allen est misanthrope mais contrairement à Michael Mann, il prend encore son pied à faire des films et c'est ça qu'il préfère mettre en lumière plutôt que son mépris de l'engeance humaine.

Enfin Woody Allen est un auteur unique. Il a son genre, son discours, ses blagues. Et sa fixette, qu'il triture de temps en temps, sur qu'est que c'est que "raconter une bonne histoire", sur tout le mérite qui est à rendre à ceux qui savent bien raconter les histoires, ceux qui savent divertir, ceux qui sont des créateurs. C'est un magicien qui n'a jamais hésité à mélanger le théâtre, le cabaret, la comédie musicale, le burlesque. Point de tarte à la crème dont on puisse s'absoudre pour que ça marche.

Et c'est dans ce capharnaüm amusé et délirant, où il n'hésite pas à faire dire "c'est parfois avec des clichés qu'on transmet le mieux une idée" qu'on comprend que Whatever works est un bon Woody Allen, digne de Deconstructing Harry, un de mes préférés, qui ne peut dissocier éloge de la création et peur de la mort. Mais qui le fait toujours avec infiniment d'humour.

Jaffa de Keren Yedaya

++ Notre belle famille

Maxime Le Forestier l'a dit il y a longtemps. On choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Alors si Mali sait bien que son frère est un petit con paumé, elle fait avec en marchant dans la nuit sur les trottoirs de Jaffa, non loin de Tel Aviv. Elle l'aime quand même. Elle marche la nuit pour retrouver en secret son amoureux que tout la poussait à ne pas choisir. Alors si Toufik est arabe et qu'elle est juive, elle l'aime quand même.

Tout est en place pour un drame aux circonstances étouffantes.

Keren Yedaya raconte une histoire qui aurait pu finir en tragédie grecque, à l'image d'un James Gray (la présence de l'acteur Moni Moshonov, vu dans Two Lovers et La nuit nous appartient m'incite à la comparaison). Mais elle fait le choix de ne montrer la famille de Mali qu'à table ou devant la télé. Dans sa version foyer. Juste pour montrer comment une guerre impacte au quotidien une société. Sans attentat, sans check-point, sans géopolitique. Poussant certains à choisir de renoncer à leur famille. Et à leur pays?

Maverick

mercredi 1 juillet 2009

Inscription à :

Articles (Atom)